El día de ayer participé de la primera edición del programa Trending Topic en La Mula, conducido por Jorge Bossio. El programa trató sobre el Día de la Internet y también contó con la participación de Roberto Bustamante, antropólogo investigador en temas de tecnologías de la información, y de Jesús Guillén, Jefe de Proyectos en Telecomunciaciones de ProInversión. La conversación giró en torno al Proyecto de Ley que aprobó hace unos días el Congreso que declara el acceso gratuito a Internet como un derecho fundamental (sic) y las políticas públicas para promover el acceso a Internet en zonas rurales. El video lo pueden ver desde aquí.

Regulación

Hay 184 entradas archivadas en Regulación (esta es la página 10 de 19).

Hablando del Día del Internet, en Trending Topic

El día de ayer participé de la primera edición del programa Trending Topic en La Mula, conducido por Jorge Bossio. El programa trató sobre el Día de la Internet y también contó con la participación de Roberto Bustamante, antropólogo investigador en temas de tecnologías de la información, y de Jesús Guillén, Jefe de Proyectos en Telecomunciaciones de ProInversión. La conversación giró en torno al Proyecto de Ley que aprobó hace unos días el Congreso que declara el acceso gratuito a Internet como un derecho fundamental (sic) y las políticas públicas para promover el acceso a Internet en zonas rurales. El video lo pueden ver desde aquí.

Telefonía fijo-móvil, regulación y competencia

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), publicó este 20 de abril sendas resoluciones (Resoluciones NNº 044 y 045-2011-CD/OSIPTEL) que en lo sustantivo modifican el sistema tarifario vigente para las llamadas fijo-móvil (FM) y dan inicio al proceso para regular el nivel de las tarifas que cobrarán las operadoras fijas por dichas llamadas. De acuerdo con OSIPTEL, el objetivo de esta regulación sería el de asegurar unas tarifas razonables para los usuarios.

Es una buena noticia para los usuarios que OSIPTEL se percate (luego de quince años) que las tarifas FM se encuentran en un nivel extremadamente alto y que es necesario introducir algunas modificaciones al régimen. Sin embargo, al hacerlo, OSIPTEL vuelve a demostrarnos que está convencido que la opción regulatoria es siempre mejor que el mercado y la libre competencia. Creemos que es un error.

Los orígenes de la tarifa FM y «El que llama paga»

En 1996 se introdujo en el Perú el sistema “El que llama paga” (EQLLP) (Calling Party Pay – CPP) para las comunicaciones FM en reemplazo del sistema vigente conocido como «El que recibe paga» (Receiver Pays Principle – RPP). De acuerdo con el sistema EQLLP las llamadas FM son cargadas a los usuarios de la red fija que las originan. Asimismo, los operadores móviles fijaban libremente el nivel de estas tarifas. De esta manera, las empresas de telefonía fija facturaban y cobran a sus usuarios las llamadas FM que realizaban y conservaban para sí los cargos (peajes) de originación de llamada, facturación y cobranza y morosidad, luego debían entregar el saldo a las operadoras móviles.

Como ha ocurrido en otras latitudes, la implantación del sistema EQLLP dinamizó el mercado móvil peruano. La cantidad líneas móviles pasó de 75 mil en 1995, a 1,3 millones en el 2000, 5,5 millones en el 2005 y 27,1 millones en junio del 2010.

Dominancia en la terminación

Uno de los principales problemas del sistema diseñado por OSIPTEL fue que entregó la dominancia de la terminación de la llamada FM a los operadores móviles. En la medida que una llamada FM solamente puede terminar en la red del operador del usuario a quien se llama, se señala que se genera un monopolio en la terminación de llamada por parte de la red móvil de destino. Esta dominancia se vio exacerbada en el Perú desde que el operador móvil era quien fija la tarifa para las llamadas FM a un cliente que no era el suyo (lo era del operador fijo) y por lo tanto carecía disciplina competitiva para moderar su nivel tarifario.

Sin embargo, esta dominancia se pagó con creces con una constante expansión de las redes móviles, un incremento exponencial de la planta de abonados y una enorme gama de nuevos servicios para todas las economías familiares.

Razones que aconsejarían regular las tarifas FM

OSIPTEL, en el informe que sustenta las dos resoluciones mencionadas, advierte como única razón para regular el mercado de llamadas FM el actual nivel de concentración de la telefonía fija. Se señala que a junio de 2010, Telefónica contaba con el 74.1 por ciento del total de líneas en servicio y Movistar con el 18,5 por ciento, lo cual hacía que el Grupo Telefónica contara con el 92,6 por ciento de las líneas fijas en servicio. Su competidor más cercano sería el grupo económico formado por Telmex y América Móvil quienes ostentarían el 3,1 por ciento y el 2,8 por ciento de las líneas fijas respectivamente con un agregado del 5,9 por ciento. Dadas estas cifras se deduce que el mercado de telefonía fija de abonado presentaría un nivel de concentración muy alto.

Siguiendo esta lógica, si se permitiera al operador fijo establecer las tarifas para las llamadas FM, sería probable que se mantengan los altos niveles tarifarios que se observan actualmente.

La competencia al ático

Uno de los aspectos más debatibles de la propuesta de OSIPTEL es su visión estática de la competencia, es decir, parte de suponer que un cambio de la titularidad de las llamadas FM no alterará en lo sustancial la actual estructura competitiva del mercado.

Sin embargo, creemos que el cambio de titularidad en las llamadas FM generaría una serie de presiones competitivas que no permitirían a los operadores fijos con mayor participación en el mercado actuar con independencia de sus competidores o usuarios y por lo tanto mantener un elevado nivel de precios en las llamadas FM.

Existe numerosa evidencia que nos señala que existe un importante grado de sustitución entre la telefonía fija y móvil, incluso atendiendo a esta realidad algunos países han liberalizado su mercado de telefonía fija (Liberan mercado telefónico fijo en Chile). Siendo ello así, si los actuales precios para las llamadas FM se mantuvieran, seguiría acentuándose la tendencia de reemplazarlas por llamadas móvil-móvil (MM). Nada nos lleva a concluir que las operadoras fijas van a actuar en contra de sus intereses en beneficio de los operadores móviles.

Asimismo, se olvida que en el mercado peruano existen costos relativamente bajos para competir en el segmento de llamadas FM. Efectivamente, un cambio en la titularidad en las llamadas FM, permite que cualquier operador con una concesión de telefonía fija a través del sistema de interoperabilidad pueda vender llamadas FM. De esta forma, todas las operadoras fijas estarían en la capacidad de ofrecer llamadas FM a los propios abonados de Telefónica o Telefónica Móviles, lo cual generaría con seguridad una gran diversidad de nuevos planes y productos y mantendría las tarifas a un nivel considerablemente menor el que conocemos en la actualidad.

En lo particular, estimamos que la regulación de determinada actividad económica sólo se acoseja cuando no existe posibilidad de introducir competencia. Los intervencionistas, suelen olvidar que la regulación estatal suele tener costos asociados muy elevados como la utilización de fondos públicos que podrían tener un mejor destino, costos de monitoreo, daño al sistema de precios y costos asociados al poder coercitivo del Estado.

En este caso lo que no se logra entender es que se decida regular la llamada FM luego de quince años de no hacerse en un entorno de nula competencia y se decida hacerlo cuando aparecen presiones competitivas que nos aconsejarían actuar en el sentido contrario.

El advenimiento del populismo digital

El día de ayer el Congreso de la República aprobó la versión consolidada [pdf] de una serie de Proyectos de Ley relacionados con el acceso y desarrollo de las redes de banda ancha. El texto finalmente aprobado es una nueva modificación al FITEL, ampliando su finalidad hacia el financiamiento de redes fibra óptica, y señala como política de Estado el promover la creación de una red dorsal nacional de fibra ancha. Sin embargo, siempre recordaremos esta bienintencionada aunque pobremente ejecutada iniciativa por este artículo:

Articulo 1.— Objeto de la Ley

Declárase como derecho fundamental el acceso gratuito a Internet y de necesidad pública y de preferente interés nacional la masificación de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, así como permtir el fortalecimiento del FITEL para dotar de agilidad la ejecución de proyectos de telecomunicaciones.

Por favor, apenas lo firme Alan García, los invito a imprimirlo, plastificarlo y llevarlo a su empresa de telecomunicaciones favorita para solicitar la instalación inmediata de su servicio más caro. Luego, vayan a su empresa eléctrica y solicítenle una rebaja en su recibo por el monto de electricidad que consumen las computadoras. Si ya están en este punto, no estaría de más ejercer nuestro derecho fundamental al acceso gratuito a Internet irrumpiendo en una cabina de Internet o de plano llevándome una computadora de algún stand de Galerías Wilson. Total, es nuestro derecho.

Si, por el contrario, está escandalizado con lo que acaba de leer, lo invito a revisar el análisis que Antonio Rodriguez Lobatón desarrolló el año pasado sobre dichos Proyectos de Ley (I y II) demostrando que en ningún país del mundo se considera el acceso como derecho fundamental. Le deseamos al Estado Peruano la mejor de las suertes tratando de promover la inversión en un mercado cuyos servicios ahora, por Ley, serán gratuitos.

También:

Eduardo Villanueva: Acceso gratuito: ¿cómo y para qué?

Adam Thierer: Broadband as a Human Right (and a short list of other things I am entitled to on your dime)

Claudio Ruiz: ¿Qué tipo de Derecho a Internet garantiza Finlandia?

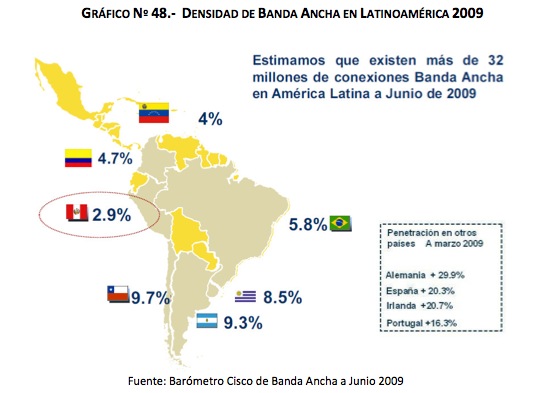

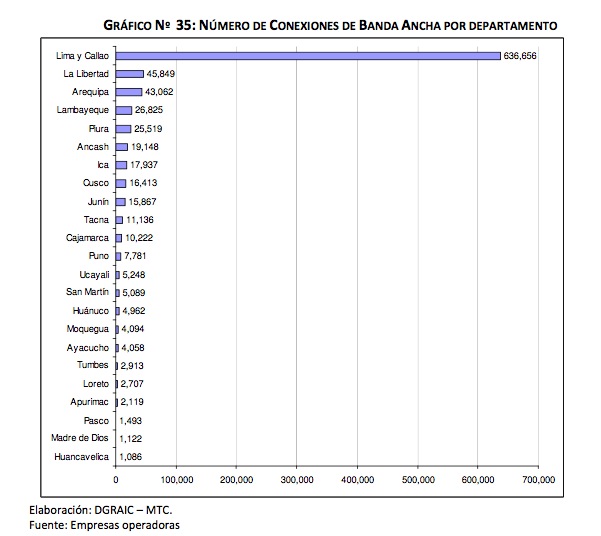

Los gráficos pertenecen al Informe No. 1 de la Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú”.

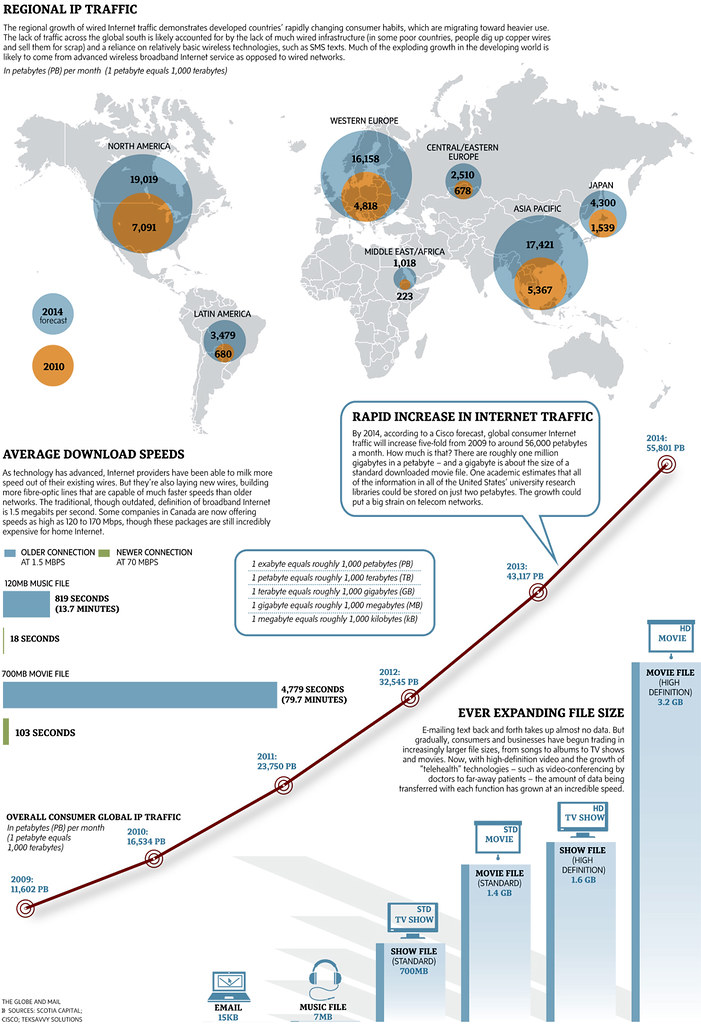

AT&T estrena nueva política para su DSL

Hace unos años, Robert M. McDowell, en ese momento consejero de la Federal Communications Commission (FCC), señaló (Who Should Solve This Internet Crisis?) que Internet estaba en crisis y que en hora pico, sólo el 5 por ciento de los usuarios consumía el 90 por ciento del ancho de banda (¿Está en peligro Internet?). El problema no se ha solucionado. Según datos contenidos en el informe anual de Cisco Visual Networking Index (VNI) 2009-2014, se estima que el tráfico global se incrementerá más de cuatro veces desde el 2009 a 767 exabytes para el año 2014, cantidad equivalente a 10 veces el tráfico de todas las redes de Internet en el 2008. Uno de los mecanismos que vienen implementando algunos operadores de telecomunicaciones para paliar en parte este problema es el establecimiento de tarifas sensibles al tráfico en lugar del modelo de tarifa plana imperante hasta el momento.

Canadá aprueba tarifa sensible al uso

En enero de este año la Comisión Canadiense de Radiodifusión y Telecomunicaciones (Canadian Radio and Telecommunications Commission – CRTC), regulador de las telecomunicaciones de Canadá, aprobó (Decision CRTC 2011-44) una solicitud de Bell Aliant y Bell Canada para implementar una tarifa de banda ancha mayorista (Usage-Based Billing – UBB) para los ISPs independientes. De acuerdo con la solicitud, Bell Canada establecería un límite de 25 GB al mes por abonado, más un recargo de CAN$ 1.90 por GB de exceso para la mayoría del país y CAN$ 2.35 para la región francófona. La medida debió entrar en vigencia inicialmente el 1 de marzo.

La reacción ante la autorización de la CRTC no se hizo esperar. Una petición con más de 200 mil firmas (aquí) y miles de correos electrónicos fueron enviados al Ministro de Industria, Tony Clement. Las críticas arreciaron en los medios de comunicación en un contexto político particularmente caldeado, tanto que terminó hace unos días con la caída del Primer Ministro canadiense (aquí). La oposición liberal como el reciente Partido Democrático fueron los primeros en oponerse políticamente a la decisión de la CRTC.

La administración canadiense reaccionó a estas críticas y el 2 de febrero, el Primer Ministro, Stephen Harper, y su Ministro de Industria solicitaron a la CRTC que diera marcha atrás. Al día siguiente, la CRTC anunció que retrasaba la vigencia de su decisión por 60 días.

AT&T tras la huella de Comcast

El último 20 de marzo, AT&T aprobó un cambio en sus Políticas de Uso Aceptable (AUP) de acceso a Internet, estableciendo un modelo de tarifa escalonada y topes de descarga. Los topes de descarga establecidos son de 150 GB al mes para los usuarios DSL y 250 GB al mes para los abonados del servicio U-Verse de fibra hasta el nodo (Fiber-to-the-node – FTTN). Aquellos clientes que excedan estos límites tendrán que abonar un monto de US$ 10 por cada 50GB de consumo adicional. Asimismo, AT&T notificará a los usuarios cuando éstos consuman el 65, 90 y 100 por ciento de su límite mensual e implementará una herramienta de seguimiento de uso mensual. El nuevo sistema estará vigente desde este 2 de mayo.

La empresa justifica (Broadband Usage FAQs) su decisión en un dramático aumento del tráfico de sus redes de banda ancha. Este incremento estaría impulsado básicamente por una pequeña fracción de sus clientes. AT&T afirma que el 2 por ciento de sus usuarios utiliza el 20 por ciento de la capacidad total de la red. Señala que un abonado de alto tráfico puede consumir la capacidad de ancho de banda de 19 hogares típicos. Este patrón de consumo causa congestión en la red, ralentizan la velocidad de Internet e interfiere con el normal acceso de otros usuarios.

A pesar del efecto mediático que ha tenido la medida, AT&T no es la primera empresa de acceso a Internet en los Estados Unidos que toma una decisión de este tipo. En octubre de 2008 Comcast estableció un tope de descarga mensual de 250 GB al mes para sus clientes residenciales. Si un abonado supera este umbral por dos veces en un lapso de seis meses, Comcast puede dar por terminado el contrato. De la misma forma, Charter Communications (el cuarto operador de cable más importante de los Estados Unidos) impone un límite similar dependiendo del paquete contratado, los cuales incluyen topes desde los 100 GB a 500 GB al mes para abonados residenciales. Otros operadores como Verizon todavía no han incorporado esta política, aunque anuncian que la vienen estudiando.

Algunos sostienen que los principales afectados con los modelos de tarifas sensibles al tráfico son los servicios de entrega de contenidos como Spotify o Rdio (Google viene desarrollando un servicio de streaming de música para móviles similar). El problema con estos servicios es que su viabilidad parecería depender de la capacidad de descarga que brindan los proveedores de acceso, y si bien las limitaciones impuestas son generosas para los estándares actuales, señalan que no siempre 100 GB o 200 GB serán una gran cantidad de datos. The Economist da un paso más y pone al centro de la discusión al video por Internet. Sostiene que los servicios que se brindan en Internet como la transmisión de señales en vivo, sistemas de provisión de contenidos soportados en publicidad como Hulu, descargas legales de episodios de series y películas o descargas piratas de archivos a través de redes peer-to-peer, representan una alternativas real frente a la oferta de contenidos a través del cable. La implementación de una tarifa sensible al tráfico permite que los proveedores de acceso a Internet a través de las redes de cable, al mismo tiempo que multiplican la capacidad de transmisión del cobre, separar una parte del ancho de banda para sus propias señales de vídeo como la provisión regular de cientos de canales en formato digital, mientras que por otro lado restringen la capacidad de los servicios similares que se brindan a través de Internet. Al parecer, The Economist ve aquí un problema vinculado con la neutralidad de la red (Otro clavo para el martillo de la neutralidad de la red).

No sólo es un problema de costos

La idoneidad de la implementación de tarifas sensibles al tráfico es un asunto importante, incluso en el Perú la implementación de este tipo de tarifas ameritó la intervención de OSIPTEL, aunque el debate académico local sobre su idoneidad apenas se ha producido.

En Blawyer hemos señalado hace mucho que los sistemas de tarifas sensibles al tráfico por los servicios de banda ancha son racionales y están justificadas (¿Es Internet como una carretera? y ¿Es malo que pague más quien más consume?). En el mundo cotidiano casi no existen precios por productos o servicios que no tengan en cuenta en alguna medida un componente de uso. Se podrá argumentar que en ese mundo existe un costo por cada bien o servicios adicional que se provee, lo que no ocurre en Internet donde el costo marginal por bit transmitido es muy pequeño. Sin embargo, un sistema de tarifa por tráfico también es un mecanismo válido para gestionar los problemas de congestión, lo mismo ocurre con las carreteras que tienen un costo marginal muy pequeño pero se han implementado modelos de peaje para solucionar los atascos que se producen en las horas de mayor tráfico.

Nuevas tecnologías: Qué dicen los candidatos

Estamos a escasas semanas de las elecciones generales que decidirán al próximo Presidente del Perú para el período 2011-2016. En lo que al proceso respecta, éste discurre apacible lejos del mundanal ruido tan común en otros tiempos. Mejor. En este periodo calmo, más allá de las tonterías de rigor con que nos sorprenden regularmente los políticos criollos, como exigir el paso obligado de los candidatos por la peluquería para descubrir posibles vicios non sanctos, es poco lo que nos vienen a decir los partidos sobre qué es lo que harán en caso lleguen a Palacio.

Como todos los candidatos juegan al mudo en lo que detallar sus políticas de Estado se refiere, podemos acudir a la página web del Jurado Nacional de Elecciones para consultar qué es lo que dicen sus planes de gobierno.

En esta entrada haremos un recuento de lo que hemos encontrado en los mentados planes de gobierno sobre tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Los planes de gobierno que he revisado son los de aquellos partidos que según mi humilde opinión creo que tienen alguna posibilidad llegar a la segunda vuelta.

Perú Posible (Alejandro Toledo): Red dorsal y satélite INCASAT.

Toledo nos promete un Proyecto Huascarán recargado, con la meta de alcanzar el 70 por ciento de escuelas y colegios del país con acceso a Internet e interconexión satelital en todos los distritos del país. Además, brindar acceso a Internet de banda ancha en zonas rurales del país.

Se plantea el lanzamiento del satélite INCASAT. De acuerdo con el Plan la adquisición de un satélite permitirá brindar acceso a Internet a las poblaciones rurales y urbanas, llegando alcanzar con este servicio a todos los lugares del país.

El objetivo central para el sector de las telecomunicaciones es cubrir el 100 por ciento de las poblaciones (no que eran los distritos o son sinónimos) del territorio nacional con servicios de telecomunicaciones rurales de banda ancha, mediante una red dorsal de fibra óptica y un sistema doméstico satelital de comunicaciones.

En lo que a la promoción de la competencia y marco regulatorio de las telecomunicaciones encontramos algunas generalidades como consolidar la competencia para reducir las tarifas, mejorar los servicios y modernizar el marco normativo de promoción y regulación de las telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Alianza por el Gran Cambio (Pedro Pablo Kuczynski): Centros comunitarios

Para el 2021 todos (mismo Suiza) deben tener agua, luz e Internet en sus casas, salvo las zonas rurales más apartadas. Asimismo, promete desarrollar soluciones imaginativas para cerrar la brecha digital, como aquella en la que las grandes empresas contruyan y equipen centros deportivos y culturales para los jóvenes: pequeños complejos que tengan espacio para una cancha de fútbol, otra de vóley, un gimnasio y una biblioteca con acceso a Internet.

Solidaridad Nacional (Luis Castañeda): «Todos los colegios con acceso a Internet»

Asegurar que todos los colegios públicos cuenten con acceso de Internet y bibliotecas virtuales. El Ministerio de Economía (en realidad es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del FITEL) continuará con el financiamiento de la expansión de la infraestructura productiva, como Internet de banda ancha, tanto en las modalidades de inversión pública, como de iniciativa privada y asociaciones público privadas.

Gana Perú (Ollanta Humala): «Núcleo infraestructural y planificación central»

Propone establecer como un derecho el acceso a Internet y a la sociedad de la información. Asimismo, promete crear centros juveniles (con cabinas Internet y libros actualizados).

En lo que es la propuesta más discutible -y disparatada- propone diseñar -y supongo implementar- una serie de redes paralelas en forma de malla con una matriz de seis ejes transversales y tres longitudinales de unos 9 mil kilómetros que en forma de plantilla virtual se superponga sobre el mapa del Perú, esto vendría a llamarse «núcleo infraestructural». De esta forma como moderno tejido sanguíneo en esta visión fisiocrática se proveerá de energía eléctrica, gas natural, tren y fibra óptica en bloque como si fuera un solo trazo dentro de la propia malla. El ferrocarril corre por la vía férrea, que es alimentada por energía eléctrica a través de los pantógrafos y tanto la fibra óptica como las tuberías de gas se instalarán debajo o al costado de la vía férrea.

En lo que corresponde a las telecomunicaciones, se nos dice que su acceso debe ser universal y debe servir a la educación, la pacificación y de afianzamiento de la conciencia nacional. Reconoce que las telecomunicaciones cumplen un rol fundamental para la seguridad y defensa nacional y como no podía ser de otro modo, propone la creación de una empresa estatal de telecomunicaciones, con participación pública o público-privada.

No es todo, siguiendo con la planificación central, se propone que las telecomunicaciones tendrán una red única, con aplicación de la tecnología digital que priorice a la fibra óptica que se instalará en el núcleo infraestructural.

Fuerza 2011 (Keiko Fujimori): «Internet para todos»

Propone impulsar un ambicioso programa -según propia declaración-, que permita, basándose en los programas de telefonía rural implementados exitosamente desde los noventa, el acceso a internet.

Asimismo, impulsar la simplificación administrativa para reducir los trámites y sus costos, de manera que los ciudadanos no tengan que enfrentarse a la discrecionalidad de malos funcionarios públicos. Agilizar y simplificar los procedimientos administrativos, mediante la interconexión de las entidades del Estado.

Lo que no dice ningún programa es cómo se va a financiar tanta belleza.

Quién es Viettel

Luego de varios intentos truncos, este último 27 de enero la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (PROINVERSIÓN) logró sacar adelante el proceso de licitación de 25 Mhz de la banda C de 1 900 Mhz para prestar servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. PROINVERSIÓN declaró como ganadora del concurso a la empresa vietnamita Viettel, convirtiéndose en el cuarto operador de telefonía móvil del Perú donde competirá con las establecidas Movistar (Telefónica), Claro (América Móvil) y Nextel (NII Holdings).

La licitación

El factor de competencia estuvo determinado por quien era capaz de dotar de acceso a Internet gratuito por diez años a la mayor cantidad de centros educativos, sobre un mínimo de 1.350 colegios (cuyo costo se había valorizado en US$10,4 millones), más una inversión fija relativamente modesta: US$1,3 millones.

Viettel ganó el concurso al obligarse, además de asumir la inversión fija, a prestar acceso a Internet gratuito a 4.025 colegios de diversas localidades del país, oferta global valorizada en US$ 27 millones, superando a las ofertas de la chilena Americatel (2.011 colegios y US$ 1,3 millones) y la rusa Winner Systems (1.601 colegios y US$ 1,3 millones), Hits Telecom Holding Company (de capitales árabes y brasileños) no presentó oferta económica.

Viettel: del ejército su empresa

Sobre Viettel solo sabemos que es una empresa vietnamita, poco más. Tal vez nuestra ignorancia tenga que ver con la debilidad de las relaciones entre Perú y la República Socialista de Vietnam. Ni Perú ni Vietnam tienen embajada abierta en Hanoi o Lima, respectivamente. El embajador del Perú en Tailandia es concurrente en Hanoi y el de Vietnam en México lo es en Lima.

Tampoco las relaciones comerciales entre ambos países parecen particularmente intensas, aunque las exportaciones peruanas a Vietnam vienen registrando importantes tasas de crecimiento. De acuerdo con información de la SUNAT para el año 2009, la balanza comercial con Vietnam tenía un signo positivo para el Perú, con unas exportaciones por US$ 68,3 millones frente a unas importaciones de US$ 42,80 millones.

Entrando en materia, de acuerdo con estadísticas de la UIT la tasa de crecimiento de la telefonía fija en Vietnam durante el período 2000-2005 fue de 44,1 por ciento, la más alta del mundo. En el 2007 habían ya 10,8 millones de líneas fijas en servicio, cifra que se incrementó hasta 16,4 millones para mediados del 2010. Los resultados de crecimiento de la telefonía móvil no son menos notables. El total de abonados móviles se incrementó de 8,7 millones en el 2005 a 74,87 millones para el 2008. A fines del 2010 el número de abonados móviles se cifró en 133 millones arrojando una teledensidad de 150.4 por cada cien habitantes. Sin embargo, mientras Vietnam tiene una de las mayores tasas de crecimiento móvil del planeta, posee el menor ARPU (ingreso medio por usuario) de Asia con US$ 4 al mes y con tendencia a la baja. El 90 por ciento de la planta es prepago.

Además de Viettel, participan en el mercado de telecomunicaciones de vietnamita: la Empresa Estatal de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT), Empresa de Servicios Postales y de Telecomunicaciones de Saigón (SPT), Vietnam Electricidad Telecom (EVN Telcom) y la Corporación para el Financiamiento y Promoción de Tecnología Telecom (FPT Telecoms JSC). Salvo esta última, las más importantes empresas de telecomunicaciones de Vietnam son estatales. Viettel no es la excepción.

Viettel, con sede en Hannoi, fue fundada en el año 2004 y en la actualidad es uno de los operadores de servicios de telecomunicaciones más importante del país. Por lo pronto, es la principal empresa del Ejército Popular de Vietnam (Quân Đội Nhân Dân Việt Nam) como parte del conglomerado de la Corporación de Telecomunicaciones del Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa. Además de participar en los mercados de telefonía fija y móvil, desde mayo de 2007, gracias a un jonint venture con la china Chunghwa Telecom, ofrece servicios de acceso a Internet. La empresa también tiene intereses en I+D, producción de hardware, software, industria electrónica, tecnología de la información de las telecomunicaciones e información militar y en alguna época gestionó uno de los equipos de fútbol más populares del país, el Thể Công (2005-2009 como Viettel FC).

De acuerdo con información reportada por la empresa en su web, a fines del año 2010 contaba con 24 mil empleados. En cuanto a su cuota de mercado, según cifras del 2009, era el tercer operador de telefonía fija con 12,50 por ciento de cuota, detrás de VNPT con 70,98 por ciento y EVN con 15,50 por ciento; es el segundo operador móvil con 30,07 por ciento de cuota detrás de VNPT con 51,85 por ciento; y, finalmente, es el segundo operador de acceso a Internet, con 16,7 por ciento de cuota, delante está VNPT con el 58,25 por ciento.

En el apartado de los resultados financieros, según el Ministerio de Información y Comunicaciones, para el ejercicio 2010 Viettel arrojó un resultado positivo antes de impuestos de US$ 775 millones, superiores a los de VNPT que cerró el ejercicio con US$ 560 millones. Los ingresos brutos de Viettel para el ejercicio no fueron nada despreciables US$ 4 mil 550 millones, menores a los de VNPT que cerró con US$ 5 mil millones.

Viettel parece identificado como un proveedor de servicios de bajo costo, con una política de precios muy agresiva, lo que le hace ser muy popular entre los estudiantes y estratos medios y de menores recursos. En contraste Mobifone y Vinaphone, ambas de VNPT, tienen un mayor reconocimiento entre los segmentos de altos ingresos.

Proceso de expansión

En los últimos años Viettel ha iniciado un proceso de expansión de sus actividades fuera de las fronteras de Vietnam, primero dentro de su zona de influencia, luego a África y ahora incursiona en América.

En Camboya, Viettel opera desde el año 2006 una licencia de VoIP bajo el nombre de Viettel Camboya Pte Ltd. De acuerdo con información corporativa al año 2010 contaría con poco más de 35 mil abonados. Mejor le va en Laos donde desde 2008 opera Star Telecom Company (STC), un joint venture con Lao-Asia Telecommunication para construir y operar una nueva red de telefonía móvil, cerró el ejercicio 2010 con 213 mil abonados, el 3,2 por ciento del mercado móvil local.

En el año 2009, Viettel compró una participación minoritaria de la empresa estatal de Bangladesh, Teletalk, la sexta proveedora del servicio de telefonía móvil del país con 1,2 millones de abonados, el 1,8 por ciento del mercado.

También, a finales del 2009 el Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) otorgó a Movitel, una holding donde participa Viettel con la local Mozambique SPI, la tercera licencia de telefonía móvil.

Desde el año 2010 Viettel opera Natcom, empresa resultante de la privatización de Télécommunications d’Haiti S.A.M. (Teleco), que tiene el monopolio de los servicios de telefonía fija en el país con unos 160 mil abonados. Viettel compró el 60 por ciento de la empresa, el resto sigue en manos del gobierno haitiano.

Ya sabemos algo más de Viettel, el nuevo operador de telecomunicaciones del mercado peruano.

[vsw id=»KVmuGeAOdPU» source=»youtube» width=»500″ height=»344″ autoplay=»no»]

¡Feliz Navidad!

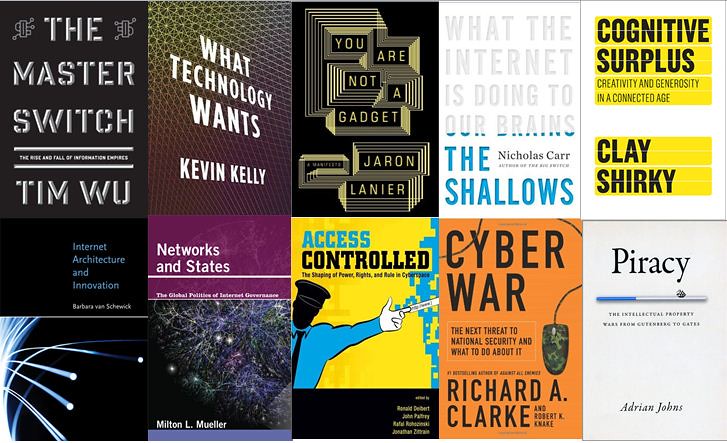

Los mejores libros del 2010

Como en años anteriores (Los mejores libros del 2008 y Los mejores libros del 2009) reproducimos la selección que Adam Thierer publica en The Techonology Liberation Front (The 10 Most Important Info-Tech Policy Books of 2010) sobre las mejores entregas de política tecnológica publicados este año. El autor considera que tanto por el número de títulos como por la importancia de de los mismos, el 2010 fue uno de los mejores años (sólo comparable al 2006 o 2008).

Lamentablemente si en la entrega del 2008 existieron tres títulos disponibles en línea y sólo uno el 2009, para seguir la tendencia, este año no he podido encontrar ninguno. Es evidente que me refiero a la publicación del libro por parte del editor o autor, los más avispados siempre podrán conseguir alguna copia no autorizada. Reproducimos la lista:

(1) Tim Wu – The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires.

(2) Kevin Kelly – What Technology Wants.

(3) Jaron Lanier – You Are Not a Gadget: A Manifesto.

(4) Nicholas Carr – The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains.

(5) Clay Shirky – Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age.

(6) Barbara van Schewick – Internet Architecture and Innovation.

(7) Milton Mueller — Networks and States: The Global Politics of Internet Governance.

(8) Ronald J. Deibert, John G. Palfrey, Rafal Rohozinski, y Jonathan Zittrain (Eds.) – Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace

(9) Richard A. Clarke y Robert K. Knake – Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It.

(10) Adrian Johns – Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates.

Menciones Honoríficas:

(-) Rob Frieden – Winning the Silicon Sweepstakes: Can the United States Compete in Global Telecommunications?

(-) Daniel Lathrop y Laurel Ruma (Eds.) – Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice.

(-) William Powers – Hamlet’s BlackBerry: A Practical Philosophy for Building a Good Life in the Digital Age.

(-) Robert W. McChesney y John Nichols – The Death and Life of American Journalism.

(-) Nick Bilton – I Live in the Future & Here’s How It Works.

(-) Lee Bollinger – Uninhibited, Robust, and Wide-open: A Free Press for a New Century.

Estudiar Derecho en la Católica

Esta semana terminé la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. No hubo una franja de papel que atravesé con el pecho, ni una borrachera descomunal, ni ningún otro rito de pasaje similar. Solo la prisa por entregar las sesenta páginas de mi último trabajo universitario y luego, mientras la secretaria lo sellaba, la sensación de tarea cumplida y quizás una vaga nostalgia. Me llevo muchísimas cosas de los cinco años en la Facultad y los dos años en Letras: amigos, discusiones, lecturas, preguntas y cierta lógica para descomponer los problemas que quizás no hubiese obtenido estudiando otra carrera.

Si cualquiera me preguntaste dónde estudiar Derecho en Perú le recomendaría, sin dudarlo, la Católica. Lo siguiente que le diría es que yo estudié Derecho como una elección de entrada al mundo académico, como quien elige una de las muchas formas de acceder a un laberinto, y no como un punto final. En ese sentido, la Facultad me dio determinada formación en leyes que me permitió, posteriormente, entender otros contextos temáticos. No fue una formación completa y no tenía por qué serlo (aunque me hubiese encantado que existiese algún curso sobre Derecho del Ciberespacio o, siquiera, de Regulación pura y dura). Los conocimientos adquiridos en la Facultad me permitieron entender muchos otros temas y, en ese sentido, me abrieron el camino para descubrir las herramientas y las áreas del Derecho que más me atraían.

Parte importante de ese descubrimiento la cumplieron un puñado de profesores cuyos cursos influyeron mucho en mi forma de ver el Derecho. A ellos quiero agradecer con nombre propio, para que futuros estudiantes no se pierdan el lujo de asistir a sus clases.

Introducción a las Ciencias Jurídicas con Marcial Rubio. Todos hemos estudiado con Marcial Rubio así no hayamos estudiado con él. Su libro El Sistema Jurídico debe de ser el libro de Derecho más leído en el Perú. Su lectura del método cartesiano aplicado a la absolución de problemas jurídicos subyace a cualquier trabajo o informe que he hecho en mi vida. Él me enseñó que en un solo artículo cabían muchas normas, así como las distintas maneras posibles de interpretar e integrarlas. Además, me entrenó para encontrar o echar en falta casi cualquier cosa en la Constitución. Nos estaba terminantemente prohibido tomar apuntes, salvo una “media página” en la que él nos dictaba frases como “Al leer una ley, hay que tener cuidado con la doble negación”.

Filosofía del Derecho con Fernando De Trazegnies. De Trazegnies enseña, con gran erudición y narrativa, una breve historia del pensamiento liberal desde la rebelión de Jack Cade en Enrique VI y ese famoso “matar a todos los abogados” hasta J.S. Mill y Webber. Su finalidad es explicar cómo y por qué debemos dejar de entender el Derecho como la letra muerta de un grupo de reglas y empezar a verlo como un proceso social. Son particularmente famosas sus clases sobre cómo pronunciar el latin como un romano auténtico (sin falsete italiano) y sobre cómo descubrió que el personaje principal de El Nombre de Rosa estaba inspirado en Guillermo de Ockham.

Contratos Especiales 1 con Víctor Madrid. Pocos cursos como este son tan didácticos, pragmáticos e importantes en la carrera. Madrid tiene el talento y el entusiasmo de traducir en problemas reales las dudas que todos arrastramos desde Acto Jurídico. Sus clases sobre la forma en la que se transfiere la propiedad en el Perú o sobre cómo y por qué resolver contratos han reemplazado en mi memoria los cursos enteros de Derechos Reales y Contratos. Imprescindible.

Destrezas Legales con Huáscar Ezcurra y Roberto Ángeles. Este no es un curso sobre derecho sino sobre las habilidades que debería tener un abogado, dictado por un abogado y un director de teatro. Su finalidad es volvernos sensibles a determinados aspectos formales de la práctica legal, desde el uso del lenguaje simple en los escritos hasta la manera cómo usar distintos tonos de voz durante un informe oral. Recuerdo que nos sentábamos en círculos y leíamos los trabajos de todos desde el ecran, discutiendo cosas como la extensión de las oraciones, el uso efectivo de las negritas y las mayúsculas o la propiedad de escribir en la primera persona de plural. No sé de otra Facultad en Perú que dicte un curso parecido.

Derecho Administrativo Económico con Ramón Huapaya. Este curso abarca el derecho administrativo desde la teoría general de la regulación hasta los principales mercados regulados, con fuerte énfasis las consecuencias económicas de cada intervención. En una época en la que buena parte de la inversión en nuestro país se da en espacios sujetos a intervenciones regulatorias, este curso logra poner en perspectiva los poderes del Estado en el marco constitucional y desde su régimen potestades. Otro curso electivo que, dictado por alguien con la experiencia y vocación académica de Ramón Huapaya, debería de ser obligatorio.

Coda

Coincido con Martín Soto Florián cuando dice que el programa académico de la carrera podría mejorarse. Creo que si la Facultad sigue al ritmo que sigue, aletargada por un cóctel de favoritismos, burocracia y pensamiento cortoplacista, corre el peligro de perder su condición de primera en el país. Si me preguntan, habría que dejar de fabricar abogados y empezar a formar pensamiento crítico en Derecho, propiciar que la gente defienda ideas y que se equivoque, que se equivoque muchísimo, porque solo de esa forma encontrará algún día alguna certeza. Habría que dejar de leer tanto los libros de glosas a la ley y cambiarlos por los de ensayos (esos donde el autor se la juega y a veces sale mal librado pero donde hay un abogado que tuvo la valentía académica de decir algo nuevo). Habría que invertir mucha plata en contratar profesores jóvenes a tiempo completo que se dediquen a investigar y no a pasar contemplativamente su jubilación. Finalmente, habría que prohibir que los estudiantes practiquen desde los primeros ciclos, porque corre peligro ese espíritu de pregunta que traen de Letras y porque, en muchos casos, lo único que aprenden practicando en esa etapa es a “parecer” abogados, tempranamente cansados y decepcionados, y nunca a serlo.

Sin embargo, sostengo que recomendaría a ciegas estudiar Derecho en la Católica. Primero, por los dos años obligatorios en Letras y la posibilidad extraordinaria de entender el Perú desde los estudios sociales junto a Nelson Manrique, Rolando Ames o Ricardo Ghersi. En segundo lugar, porque los niveles de participación en clase y competencia entre alumnos son altamente estimulantes. Finalmente, porque de una u otra forma las críticas que ahora Martín y yo podemos formular son una muestra de hasta qué punto la Facultad nos enseñó a pensar con libertad. Por eso, gracias.